LA BATAILLE DE CHAMPAGNE (sept.

1915)

Bilan de la première

journée d’offensive

Le Front à Reims

En ce même mois de mars, se livra le combat de la ferme d'Alger.

On désignait sous ce nom une auberge située près

du fort

de

Le 1 mars, les Allemands lancèrent une attaque d'infanterie contre les tranchées que nous occupions dans le voisinage immédiat de cette position. Un sanglant corps à corps se déchaîna; mais notre artillerie, très avantageusement postée, nous permit de repousser les assaillants et d'empêcher le départ des réserves allemandes.

Un nouvel assaut livré, avant le lever du jour, entre la ferme d'Alger et Prunay n'obtint pas de meilleur résultat. Prises entre les feux croisés de nos grosses pièces, les colonnes allemandes durent faire volte-face en laissant plus de 400 morts, blessés ou prisonniers. D'une manière générale, jusqu'au printemps, notre Haut Commandement ne laissa à l'ennemi aucun répit.

Nous avions atteint, à la date du 20 mars, une avance moyenne de trois kilomètres sur un front de sept kilomètres, par rapport à nos positions de janvier. Nos positions nouvelles occupaient alors une ligne de hauteurs offrant une base favorable pour les attaques projetées.

Cette ligne se trouvait jalonnée par la lisière des bois au nord de Perthes, la route de Tahure et la route de Maisons-de-Champagne.

Obligés de renforcer leurs effectifs de Champagne, les Allemands s'étaient trouvés dans l'impossibilité de transporter des forces en Russie. Ainsi avait été facilité, conformément au plan des Armées alliées, le brillant succès remporté par les Russes, du 25 février au 3 mars : retraite précipitée des Allemands, capture de 10000 prisonniers et de nombreux canons et mitrailleuses.

Durant cette période, les pertes de nos adversaires étaient si lourdes que, dans son communiqué du 10 mars, l'État-major allemand ne reculait pas devant cet aveu: " Notre Armée a perdu plus de monde en Champagne qu'à la bataille des lacs de Mazurie. "

Or, aux lacs de Mazurie, l'Allemagne avait réuni quatorze Corps d'Armée et trois divisions de cavalerie.

L’épisode du bois Sabot

D’après

les mémoires de

l’ancien combattant Louis Sinolet .

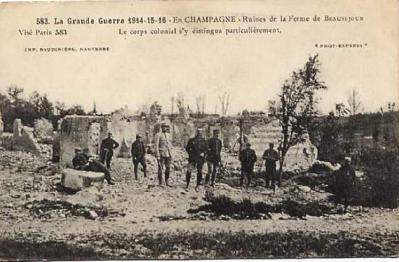

BEAUSÉJOUR est un nom qu'il faut retenir. Il honore magnifiquement ce corps d'élite qu'est l'infanterie coloniale et restera inscrit dans ses fastes à côté de celui de Bazeilles.

Nos

attaques contre le redoutable fortin avaient été combinées avec une

série

d'efforts offensifs dans les régions de Perthes, Souain et Mesnil, qui

nous

furent presque tous favorables. Aussi les premiers jours de mars nous

trouvèrent-ils maîtres de la première tranchée allemande, du nord-ouest

de

Perthes au nord de Beauséjour.

Nos

attaques contre le redoutable fortin avaient été combinées avec une

série

d'efforts offensifs dans les régions de Perthes, Souain et Mesnil, qui

nous

furent presque tous favorables. Aussi les premiers jours de mars nous

trouvèrent-ils maîtres de la première tranchée allemande, du nord-ouest

de

Perthes au nord de Beauséjour.

En outre, nous avions avancé au nord de Souain et

de

Mesnil, après avoir repoussé de furieuses contre attaques, dans. lesquelles deux régiments de

Sur la croupe nord est de Mesnil, un brillant assaut fit tomber entre nos mains un important ouvrage fortifié. Aux environs de Perthes, l'élan du 124e régiment d'infanterie commença par rester infructueux. Trois tentatives, contre une tranchée puissamment défendue, ne lui ayant pas apporté le résultat espéré, il n'abandonna pourtant point la partie, et une quatrième attaque poussée le 13 mars, avec une fougue inouïe, fini par nous livrer la position.

Le 7 mars, nous avions entrepris, entre Souain et Perthes, une action d'infanterie contre le bois Sabot. L'ennemi s'y était très solidement fortifié sur une position dominante, que défendait le 1e régiment de landwehr bavarois. Celui-ci avait creusé plusieurs boyaux conduisant à l'arrière du bois. De notre côté, nous avions fait des travaux de terrassement pour rapprocher notre ligne. Après une violente préparation d'artillerie, deux de nos bataillons, narguant tout un dispositif meurtrier de mitrailleuses, se précipitent sur la première ligne ennemie et s'en emparent. Ils parviennent également à occuper la seconde position; mais une pluie de gros projectiles rendant alors impossible leur progression, ils doivent se contenter de mettre en état, à la faveur de la nuit, les tranchées bouleversées qu'ils viennent de conquérir. Au petit jour, ils repoussent à la baïonnette une contre-attaque, puis ajoutent deux cents mètres à leur gain de la veille.

Du 9 au 12, notre position est consolidée et des renforts nous permettent de la plus sûrement conserver.

Le 15 à, avant l'aurore, nos soldats prennent comme objectif une très forte tranchée allemande communiquant avec trois de ces boyaux que les Bavarois ont creusés à travers le bois.

Animées d'un entrain magnifique, deux compagnies

s'élancent et, sans se laisser arrêter par les terribles feux, venant du blockhaus, sautent dans

Les opérations de printemps

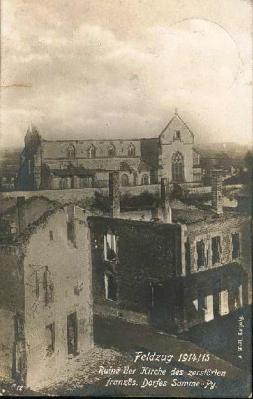

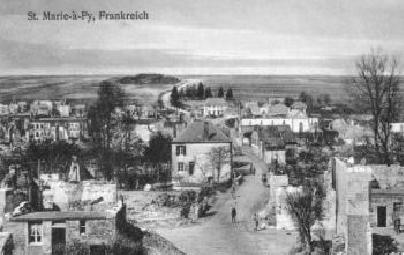

Avec l'arrivée du printemps, l'Armée du général Von Einem parut gagnée par un esprit d'offensive et de réaction contre nos succès de l'hiver. En avril, l'artillerie ennemie recommença le bombardement implacable du fortin de Beauséjour.

Le 8 avril, une attaque de l'infanterie prussienne se fit hacher par nos canons et reconduire par nos baïonnettes.

Le 25, au saillant nord, cinq fortes mines explosent à proximité de nos tranchées, sans réussir à en chasser nos soldats, qui occupent les entonnoirs.

En mai, l'ennemi entreprend l'attaque de Ville sur Tourbe, qu'il convoitait depuis fort longtemps.

Depuis plus de huit mois, il ne cessait de

bombarder avec

une impitoyable obstination cet infortuné village, dont il avait fait

une ruine

sinistre parmi la floraison de ses vergers. Les tranchées allemandes qui

l'avoisinaient étaient dominées par deux collines crayeuses que nous

occupions.

Celles ci étaient sillonnées de tranchées rejoignant le village par des

boyaux

et constituaient une solide défense pour la tête de pont que nous avions

établie sur la rive nord de

Les Allemands souhaitaient plus particulièrement conquérir la colline de l'ouest. De là, ils auraient commandé tout notre système de défenses et de communications.

Aussi, attachaient-ils à leur attaque projetée une extrême importance. Afin de mieux s'y entraîner, ils l'avaient même « répétée » dans ses moindres détails derrière leurs lignes, à la façon d'une pièce de théâtre.

Le 15 mai, à

Propagée à travers le sol, la formidable explosion vint bouleverser nos tranchées, dont deux se fermèrent comme un tombeau sur leurs défenseurs. Les entonnoirs étaient profonds de vingt mètres et larges de cent. En même temps, pour arrêter tout secours, une tempête de mitraille balayait nos chemins d'approche.

Les marsouins valides sautèrent sur les armes.

Déjà, une colonne allemande, forte de deux batailIons, assaillait les lignes du 7e régiment colonial et occupait bientôt notre saillant défendu par une sorte de blockhaus, l'ouvrage Pruneau. Le régiment fut décimé et perdit presque tous ses officiers. Heureusement le 3e régiment colonial lui dépêcha un bataillon en renfort. Bientôt, une vigoureuse contre-attaque délogeait l'ennemi d'une partie des positions par lui conquises.

Toutes nos batteries se mirent à tonner.

Le combat s'étendit et sa violence s'accrut. L'ouvrage Pruneau tomba entièrement aux mains d'une puissante colonne allemande. Énergiquement chargée par un bataillon du 3e régiment colonial, cette colonne résista opiniâtrement et nous infligea de grosses pertes.

Mais rien ne put avoir raison du sang-froid ni de la résolution inébranlable de nos troupes. Aidé par des bombardiers du génie, le lieutenant Paucol, du 3e régiment colonial, avance malgré tous les obstacles, et occupe un vaste entonnoir. Grâce à la connaissance du secteur qu'ont les chefs, grâce à un rapide ravitaillement en grenades et surtout à la crânerie et à la ténacité des marsouins, une grande partie de l'ouvrage Pruneau est enfin réoccupée.

De son côté, le lieutenant Lefebvre (3e colonial) s'est porté avec une compagnie vers le saillant nord de l'ouvrage. Ses hommes se déploient hardiment. Un tir foudroyant de mitrailleuses les accueille.

Sans se décourager, le lieutenant rassemble les

hommes

valides dans une tranchée qu'il a pu atteindre, et se prépare à y

recevoir

l'inévitable  contre-attaque.

Soudain,

coupés de leurs positions de départ par un terrifiant tir de barrage,

les Allemands lèvent les mains : cinq cents d'entre eux se rendent. Et

nous

avons la joie de délivrer une douzaine de coloniaux, cernés depuis

plusieurs

heures, qui avaient décidé de lutter jusqu'à la mort.

contre-attaque.

Soudain,

coupés de leurs positions de départ par un terrifiant tir de barrage,

les Allemands lèvent les mains : cinq cents d'entre eux se rendent. Et

nous

avons la joie de délivrer une douzaine de coloniaux, cernés depuis

plusieurs

heures, qui avaient décidé de lutter jusqu'à la mort.

Les Allemands laissaient plus de mille cadavres sur le terrain. Mais nos pertes étaient à peu près égales.

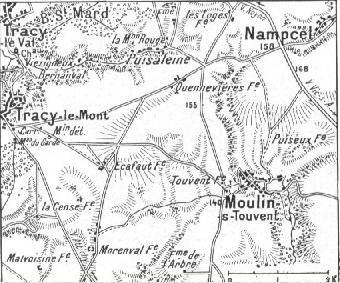

Quennevières

Au commencement de juin, notre Etat-major décida d'enlever le saillant de Quennevières, situé sur un plateau entre l'Oise et l'Aisne et entouré de tranchées allemandes. Plusieurs fermes, protégées par d'épais massifs de verdure, s'élevaient là.

Celles de Touvent et des Loges étaient occupées par l'ennemi; nous tenions celles d'Ecafaut (265e RI) et de Quennevières. Cette dernière se trouvait très menacée par un fortin que les Allemands avaient bâti sur le saillant.

Le 5 juin, et durant vingt-quatre heures, notre artillerie (47e régiment ) fit pleuvoir les gros projectiles et les torpilles aériennes sur les positions de l'ennemi. Puis nos sapeurs du génie firent exploser un fourneau de mine sous le fortin, tandis que l'infanterie (35e,42e,44e et 60e régiment d’infanterie) s'élançait à l'assaut.

Les soldats du 86e régiment d'infanterie prussien, qui défendent la position, résistent âprement. Mais, avec l'aide des 75, nos fantassins dépassent la première ligne ennemie, puis la seconde, et parviennent jusqu'au ravin de Touvent.

Une contre-attaque allemande doit reculer devant les feux croisés de nos mitrailleuses.

Et, le 7 juin, l'ennemi se voit définitivement contraint de nous abandonner la position, que jonchent plus de 3000 cadavres des siens.

Puis le 292e RI va tenir ce secteur…

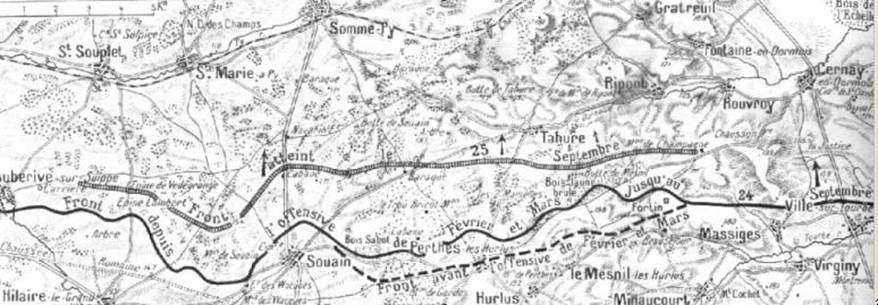

LA BATAILLE DE

CHAMPAGNE

Ces opérations partielles allaient trouver leur couronnement dans une offensive générale du Groupe de nos Armées du Centre.

Fixée à la date du 25 septembre, cette

offensive se

déclencha entre la vallée de

Cette lutte de douze jours porte dans l'histoire le nom de bataille de Champagne. Elle évoque symboliquement un dessein, vite abandonné, de retour à la guerre de mouvement, et une libération relativement importante de terre française. Au point de vue technique, elle marque une étape bien déterminée de la guerre.

Prélude

Ce fut la première fois qu'on vit donner tant de valeur à la préparation d'artillerie. jamais non plus on n'avait remué autant de terre pour procurer aux troupes d'assaut de propices emplacements de départ.

L'infanterie disposait de mitrailleuses en nombre

sensiblement plus élevé, et elle allait se servir pour la première fois

des

grenades moderne grenades à fusil ou grenades à main munies d'une mise à

feu à

temps. La cavalerie sortit de sa longue inaction pour prendre au combat

une

part qu'elle ne retrouvera plus jusqu'à la fin de

D'avance, le général joffre considérait cette offensive comme l'opération principale de la campagne de 1915, et il la prépara durant trois mois avec le soin le plus minutieux. Son objectif essentiel était de rompre le front adverse et d'en repousser les débris assez loin pour nous assurer une zone de manœuvre. « Il faut, disait-il dans ses instructions aux commandants d'Armée, profiter des circonstances présentes, qui ont amené les Allemands à dégarnir leur front occidental, pour rompre leurs lignes de défenses organisées et les forcer à accepter la bataille en rase campagne. La soudaineté et la puissance de notre attaque doivent les désemparer.

Pour mieux nous ménager le bénéfice d'une surprise et donner à l'opération son maximum de portée, cette offensive devait coïncider avec une attaque secondaire, entreprise dans la région d'Arras (L’offensive en Artois,sept) par les forces combinées du général Foch et du maréchal French. Ainsi l'ennemi se trouverait menacé des deux côtés de l'équerre de Noyon. En outre, cette grande action de Champagne serait appuyée par une manœuvre offensive de la 3e Armée sur la rive droite de l'Aisne, et par une action défensive de la 5e Armée entre Craonne et le massif de Brimont.

Le général de Castelnau avait été chargé de la conduite générale de l'offensive en Champagne. Pour l'exécution de cette mission, il avait groupé les forces, dont il disposait, en deux Armées : la 2e, commandée par le général Pétain, l'ancien et déjà glorieux chef du 33e Corps d'Armée, en Artois, et la 4e, sous les ordres du général de Langle de Cary.

Elles constituèrent une énorme masse de manœuvre de vingt-neuf divisions et de deux Corps de cavalerie (9e,16e, 22e, 29e dragons, 11e chasseurs à cheval), appuyée par huit cents pièces d'artillerie (2e,3e,15e,25e,26e,29e,37e,39e,40e,44e,51e,54e,56e, et 61e régiments d’artillerie)

En face, dans l'immense plaine aride et crayeuse

coupée de

bois, le général Von Einern, avait organisé

le

terrain en deux zones de défense la première présentant de trois à cinq

lignes

de retranchements séparés par des réseaux barbelés; la seconde, à

Notre État-Major avait primitivement fixé au 8 septembre la date de l'offensive; mais les généraux de Castelnau et Pétain firent connaître qu'un délai leur était indispensable.

Notre intérêt exigeait une exécution rapide de

l'opération. De puissants renforts nous arrivaient d'Angleterre. D'autre

part,

les Armées russes évacuaient progressivement

Le 3 août, les Allemands étaient entrés à

Varsovie,

le 19 à Novo-Georgiewsk, le 20 à Biélostock.

Trois nouvelles divisions germaniques quittaient le front occidental

pour

Depuis un mois et demi, nos soldats s'entraînaient à l'assaut.

Voir comment, au travers du 124e RI, l'attaque fût préparée

La méthode et les règles de l'attaque avaient été dûment enseignées. Nos avions avaient repéré avec une soigneuse exactitude les fortifications ennemies. Nos parallèles de départ étaient creusées, ainsi que les boyaux permettant l'arrivée des réserves.

Les premières lignes françaises qui se

trouvaient, en

août, à

vent à cent mètres par nos travaux de terrassement.

Le 22 septembre, tout était prêt pour l'offensive.

L’offensive

Commença le 22 septembre , la préparation d'artillerie, formidable, incessante, plongeant les Allemands dans la stupeur et l'effroi. Elle broya d'abord à grande distance les bivouacs de cantonnement et les bifurcations de voies ferrées.

Puis, sous la pluie de nos projectiles, l'ennemi vit sa première position anéantie, et tout ravitaillement lui devint impossible. Pendant soixante-quinze heures, sans arrêt, et par cent mille, nos obus écrasèrent tranchées, abris, boyaux, fils de fer et défenseurs. Des officiers allemands calculèrent que, dans un secteur de cent mètres de largeur sur un kilomètre de profondeur, il était tombé 3600 projectiles par heure.

Un temps très beau et très clair favorisait le réglage et aidait fort à propos l'adresse de nos canonniers.

Malheureusement, dans la nuit du 24 au 25,le

ciel

s'emplit de gros nuages, et des torrents d'eau vinrent délayer cette

terre

molle et blanchâtre de

Le 23, un brillant ordre du jour du

Généralissime

avait demandé à nos soldats d' « y aller à plein cœur pour la

délivrance de

C'était là une fière réponse aux Allemands qui,

depuis un

mois, lançaient dans nos tranchées d'insolents messages portant ce défi :

«

A

quand votre fameuse offensive?Nous vous attendons. »

Dans ses directives aux chefs de grandes unités, Joffre insistait sur ce point qu'il s'agissait de gagner en profondeur le plus de terrain possible sur l'ennemi. Il recommandait de mettre à profit l'ardeur offensive et l'esprit de sacrifice de notre cavalerie, depuis si longtemps inemployée, et cependant si impatiente de retrouver son rôle dans les combats.

Le 24, on se prépara avec entrain à la grande attaque. Un immense champ de bataille s'ouvrait aux élans.

Il s'étendait sur une largeur de

Les troupes passèrent la nuit du 24 au 25 dans les places d'armes, à l'arrière des crêtes, en attendant l'heure H, qui devait donner à tous le signal de l'assaut. Ce déplacement à travers l'étroit réseau des boyaux et des parallèles n'alla pas sans peine pour la plupart des régiments et bataillons, les ordres de départ ayant souvent été donnés avant que le passage fût libre. La première et la deuxième ligne regorgèrent bientôt de soldats dont les rangs pressés et immobiles arrêtaient la marche de ceux qui suivaient.

Dans la nuit opaque, sous la pluie presque incessante, bien des cohues jetèrent les combattants les uns sur les autres, sans altérer leur entrain ni leur belle humeur.

Le 25 septembre

Le jour paraît, gris et humide ; l'heure H est

fixée à

9h15... Un commandement part : « En avant !,Vive

Les

premières positions à conquérir se composaient d'un lacis de tranchées

formant

une série de lignes très fortes, mais dont la plupart des éléments

pouvaient

heureusement être observés à vue directe. D'ailleurs, nos avions, munis

de

télégraphie sans fil, continuaient à se mouvoir dans le ciel pluvieux et

à observer

les faits et gestes de l'ennemi.

Les

premières positions à conquérir se composaient d'un lacis de tranchées

formant

une série de lignes très fortes, mais dont la plupart des éléments

pouvaient

heureusement être observés à vue directe. D'ailleurs, nos avions, munis

de

télégraphie sans fil, continuaient à se mouvoir dans le ciel pluvieux et

à observer

les faits et gestes de l'ennemi.

Certaines organisations de celui-ci, comme

La butte du Mesnil possédait, en outre, des

tranchées de

soutien établies à contre-pente dans les bois ; elles échappaient ainsi à

la

vue de nos observatoires. Une organisation identique existait à l'est de

Au sortir des parallèles de départ, les vagues d'assaut successives n'étaient séparées que par un intervalle de cinquante à cent mètres. Sur presque tous les points, elles ne tardèrent pas à se fondre en une ligne unique, ligne qui manqua souvent d'ordre et de cohésion, nos soldats se mettant alors à courir individuellement vers les objectifs assignés à tous. Heureusement, nos pièces lourdes avaient si complètement haché les réseaux qu'en de très nombreux secteurs du front attaqué nous atteignîmes les tranchées d'un seul élan.

Notre progression se poursuit alors, malgré les mitrailleuses et la mousqueterie.

Tous les boyaux sont bondés de cadavres allemands, fauchés par notre terrible préparation d'artillerie

Mais nous n'occupons pas avec autant de facilité les centres puissamment fortifiés que les Allemands avaient établis en maints endroits de leur première ligne. Nos soldats ne les enlèvent qu'au prix des plus héroïques sacrifices.

Suivre ces journées

tragiques au travers du carnet d’un soldat du 4e Régiment de Tirailleurs

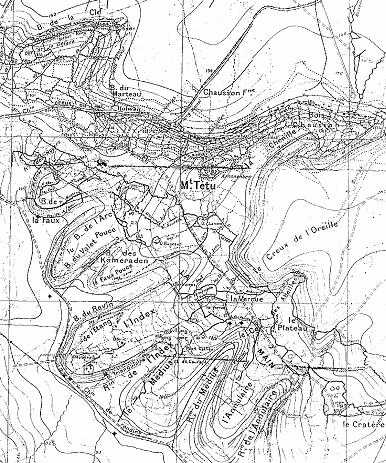

Main de Massiges

La 2e Armée opérait dans la partie de droite du champ de bataille, de Ville sur Tourbe au bois du Trou Bricot. A l'est de son front, l'attaque avait été confiée au 1e Corps colonial, qui devait enlever un des plus formidables bastions de la ligne ennemie : cette Main-de-Massiges pour laquelle, en janvier et février, s'étaient livrés de si rudes combats. Les défenseurs, qui représentaient l'élite des troupes du Kronprinz, avaient reçu l'ordre de tenir coûte que coûte. Leur armement semblait défier les plus vigoureux assauts.

Entraînée parle général Marchand, la 2e division coloniale se rue avec le plus magnifique entrain sur les pentes du promontoire. Accueillie par un feu des plus violents, elle n'en poursuit pas moins son avance audacieuse qui la conduit aux premières tranchées ennemies, dans lesquelles s'engage une furieuse lutte à la grenade.

C'est en vain que les feldgrau reçoivent des

renforts :

nos marsouins ont juré de ne pas lâcher prise; et, bien que leurs rangs

s'éclaircissent, ils pénètrent toujours plus avant parmi le redoutable

lacis

des boyaux et des sapes.

C'est en vain que les feldgrau reçoivent des

renforts :

nos marsouins ont juré de ne pas lâcher prise; et, bien que leurs rangs

s'éclaircissent, ils pénètrent toujours plus avant parmi le redoutable

lacis

des boyaux et des sapes.

Le 21° régiment colonial a reçu pour mission d'enlever la cote 191 et la caponnière de l'Arbre-aux-Vaches. Pour s'emparer des deux premières lignes, il engage une âpre lutte contre un adversaire tenace, sous des barrages d'artillerie et des feux croisés des mitrailleuses.

Puis les projectiles se faisant plus rares, nos vagues d'assaut précipitent leur course...

Sur un autre saillant de

Dans le secteur de « l'Annulaire », le 4e régiment colonial, en dépit des plus

lourdes

pertes, brise partout les contre attaques ennemies et s'organise sur les

objectifs qu'il vient de conquérir. A la fin de la journée,

Malgré une grave blessure du général Marchand, la 2e division coloniale a gardé jusqu'au bout le même mordant, la même cohésion, et elle a bien mérité sa magnifique citation à l'ordre de l'Armée.

A l'est de

Une effroyable averse de projectiles l'accueille presque au débouché de la parallèle de départ. Les commandants Posth et Raudot et un grand nombre d'officiers roulent à terre pour ne plus se relever

Une tempête de malédictions s'élève des rangs de nos marsouins lorsqu'ils constatent qu'en face d'eux les fils de fer de l'ennemi ont échappé au pilonnage de l'artillerie. Néanmoins, à force de vaillance et d'opiniâtreté stoïques, ils atteignent la première tranchée adverse, et s'y maintiennent au prix des plus cruels sacrifices.

Le lieutenant-colonel Condamy, qui commande le régiment, est sorti avec la seconde vague. Auprès de lui se tiennent le capitaine Madec, son adjoint, et l'adjudant Faucher. Il arrive jusqu'à la tranchée ennemie et s'y jette.

A ce moment, les Allemands prononcent une violente contre-attaque.

Donnez-moi un fusil, demande Condamy

aux soldats qui l'entourent. On lui en passe un. Il prend place au

parapet et

commence le coup de feu. Mais à peine a-t-il brûlé quelques cartouches

qu'il

reçoit une balle dans la bouche et tombe inanimé au fond de

Furieux delà mort du chef et jurant de le venger,

le 3e régiment colonial ne veut pas

entendre parler

d'abandonner le terrain et tend toutes ses volontés vers

Voir la bataille

de

Champagne avec le 99e régiment d’infanterie

Voir la bataille de Champagne avec le 124e régiment d’infanterie

Beauséjour

Dans le secteur de Beauséjour se dresse la butte du Mesnil.

Aux alentours de la butte, le 160e régiment d'infanterie avait atteint d'un seul bond la première ligne allemande. Il allait se ruer sur l'ennemi lorsque, subitement, se révélèrent, à gauche, deux mitrailleuses.

Surpris, déconcertés, voyant déjà leurs rangs

décimés, nos

fantassins s'arrêtent, puis refluent précipitamment vers

Ces sections ne peuvent plus déboucher; instant critique et angoissant pour ceux qui s'entassent dans la parallèle, d'où ils peuvent suivre les progrès de notre première vague d'assaut sans pouvoir accourir en renfort.

Tout à coup, dans l'espace restreint qui sépare les lignes adverses et qui est devenu désert sous le feu des mitrailleuses, les fantassins bloqués voient s'avancer tranquillement, comme sur un terrain de manœuvre, des cavaliers à pied. Ceux-ci établissent une sorte de route sur le terrain terriblement battu par le feu de l'ennemi.

En effet, deux escadrons du 5e

hussards ont reçu l'ordre de se porter, sous les ordres du

commandant de

Lavigerie, à l'attaque de l'ouvrage de

La pluie fine, presque ininterrompue depuis le matin, a rendu le terrain glissant. Ils franchissent les tranchées françaises sur des ponceaux étroits où les chevaux patinent comme sur de la glace, et l'extraordinaire course ne connaît plus d'obstacles.

La crête à peine franchie, un tir de barrage accable les intrépides escadrons et jette quelque trouble dans leurs rangs.

Conduite avec une admirable vaillance par le capitaine des Moutis, l'étrange chevauchée arrive sur un terrain montueux, puis sur une tranchée allemande d'où crépitent la mousqueterie et les mitrailleuses.

Les défenseurs de l'ouvrage, qui jusqu'alors ont résisté avec la plus grande bravoure, lèvent les bras d'un air d'épouvante. Nos hussards les sabrent, traversent au galop tout le terrain de la première position et, bien que réduits à une poignée d'hommes, s'élancent avec une folle impétuosité vers la seconde ligne.

Les Allemands regardent, regardent de tous leurs yeux.

Et il leur est donné de voir celle chose inouïe : De l'imprévu et la soudaineté de celle charge, les mitrailleuses ennemies, qui avaient nargué le canon et bravé l'infanterie, viennent de se taire. En effet, ce qui reste des deux escadrons atteint la deuxième ligne allemande. Là, malheureusement, un inextricable réseau de fils de fer intacts empêche les chevaux d'avancer.

Les cavaliers sautent à terre, abandonnent leurs montures, et se mettent à cisailler les réseaux. Ils sont encouragés par le maréchal des logis Level, qu'une balle mortelle empêche bientôt de s'exposer davantage.

Un fortin les couvre de feux croisés de mitrailleuses.

Q'importe! Ces héros bondissent dans le retranchement ennemi, fusillent ou assomment ceux qui leur résistent, si bien qu'épouvantés par tant d'audace 600 Allemands se rendent aussitôt.

Le résultat cherché était obtenu. Le secteur dégagé, les renforts pouvaient se porter en avant

Cependant, au nord de Beauséjour, sur la butte du Mesnil, nos fantassins franchissaient cinq lignes successives, profondes de quatre cents mètres, de la route de Perthes-Cernay à Maisons-de-Champagne.

A la gauche du Corps colonial, la 39e division d'infanterie atteignait le bois des Vingt-Mille, puis se lançait à l'attaque de Maisons de Champagne où les Allemands, surpris et désemparés, se rendirent.

A

De son côté, la 11e division progressa avec difficulté vers la butte du Mesnil.

Sur cette partie du terrain, l'artillerie ennemie

fut

abordée à

Pour les lieux que vous n’arrivez pas à

situer, allez sur ma page lieux-dits

Au nord de Perthes, nos contingents

savoyards et

dauphinois du 14e Corps d'Armée parvinrent à

Dans cette lutte, le 19e régiment d'infanterie se fit remarquer par sa fougue et son esprit de sacrifice.

Ses vagues d'assaut s'emparèrent rapidement des

premières

lignes allemandes, et, par le ravin de

Les troupes du 11e Corps d'Armée (général

Baumgarten)

s'emparèrent des Deux Mamelles, poussèrent par leur gauche

jusqu'à

Mais leur progression, dans cette direction, rencontra les obstacles les plus redoutables et nous coûta beaucoup d'efforts et de sang. Le 116e régiment d'infanterie fut particulièrement éprouvé.

Son colonel et ses chefs de bataillon furent tués

devant

Tahure. Le capitaine Souchet dut prendre le commandement des débris du

régiment. Malgré des difficultés sans nombre et des pertes sensibles,

cet

officier entraîna le 116e régiment

d'infanterie

jusqu'à

Ceux-ci enlevèrent une batterie lourde et une batterie de campagne en action, dépassèrent Tahure et s'accrochèrent avec une indomptable énergie, pendant trente-six heures, à la position conquise, qu'ils gardèrent jusqu'à l'arrivée des premiers renforts.

Malheureusement, ces renforts étant insuffisants, le village de Tahure fut perdu malgré l'héroïsme de ses défenseurs, et ne put être repris que le 6 octobre.

Le Trou Bricot

On désignait sous le nom de bois du Trou Bricot, les carrés de sapins qui s'élevaient sur les pentes orientales de la cuvette de Souain. Ils s'étendaient sur deux kilomètres environ de profondeur et formaient un des principaux centres de la résistance allemande.

Après avoir parcouru quatre kilomètres, les troupes du 14e Corps d'Armée se lancèrent avec vigueur à l'assaut de la position, et réussirent à enlever en quelques minutes le saillant de la lisière sud.

Mais, pour emporter l'ouvrage, il était indispensable de l'attaquer sur toutes ses faces. Pendant que la 29e division progressait au nord du bois du Paon et du bois des Perdreaux, la 28e encercla les bois du Trou Bricot sur leur front est.

Bientôt, nos lignards prennent hardiment le pas de course, franchissent sans arrêt la première, puis la deuxième ligne allemande. Une troisième tranchée, large et profonde, s'ouvre devant eux.

Ils y sautent et

jouent de la baïonnette et de

Ils y sautent et

jouent de la baïonnette et de

A ce moment, une mine fait explosion ; mais nous repoussons la contre-attaque tentée avec des mitrailleuses et sous la protection des gaz.

Rien ne peut venir à bout du joyeux entrain des hommes. Ils viennent d'occuper l'important camp d'Eberfeld et ils se réjouissent d'y trouver du jambon, des saucisses, des confitures, des cigares et jusqu'à une minuscule cathédrale sculptée dans un bloc de craie par un artiste d'outre Rhin. La nuit pluvieuse n'abat pas les courages.

Le lendemain matin, le combat reprend plus âpre. Nous devons enlever la deuxième position.

Mais, établie à contre-pente et gardée par un réseau intact, celle-ci est formidablement défendue. Notre première vague d'assaut, accueillie par un feu intense de mitrailleuses, fait à peine trente mètres. Il faut, pour le moment, se contenter des succès jusque-là obtenus.

Pendant ce temps, la 4e Armée ne montrait pas moins d'activité et de bravoure que la 2e.

La division marocaine avait pris part aux attaques du Trou Bricot. Zouaves et tirailleurs algériens avaient rivalisé d'ardeur et d'opiniâtreté en poursuivant leur avance audacieuse sur un terrain criblé de projectiles.

Sur la route de Souain à Tahure, ils s'étaient emparés des voies d'un chemin de fer de campagne. Mais ils avaient dû, eux aussi, arrêter leur élan devant les deuxièmes positions et prendre la pioche pour se retrancher, en attendant le moment de repartir en avant.

Dans cette partie de la plaine, où prennent leur

source

deux petites rivières:

Le 75e régiment

d'infanterie

emportait ainsi, sans se heurter à la moindre résistance, une large et

importante tranchée qu'on appelait

Au sortir du bois des Perdreaux, une compagnie du même régiment tombait sur une batterie prussienne. Le caporal Borsier, suivi de quelques hommes, se précipita sur les servants, baïonnette haute.

Les artilleurs allemands se rendirent après avoir abattu leur officier qui les exhortait à la résistance.

Mais, après avoir traversé la route de Souain à Tahure, nos vagues d'assaut furent accueillies par un feu si violent de mitrailleuses et de mousqueterie qu'elles durent se terrer tant bien que mal. Nous avions là trois régiments d'infanterie : les 52e, 75e et 140e.

Le 2e Corps colonial avait reçu l'ordre de se porter de Souain sur la butte du même nom et sur la ferme de Navarin.

Placé en tête de la 2e brigade, le 6e régiment colonial s'empara successivement du bois Guillaume Il et des ouvrages très solidement fortifiés du Palatinat et de Maudebourg.

Puis, après avoir traversé les tranchées Von Kltick et VonTirpitz, il s'élança, dans la soirée, à l'assaut de la tranchée de Lubeck, réputée inexpugnable.

Protégée par un fort réseau de fils barbelés avec piquets en métal, cette tranchée s'allongeait à l'est de la ferme de Navarin, près d'un croisement de routes.

Elle

avait été épargnée par

notre artillerie (54e), car

les obus

tombaient en arrière, par suite de son établissement à contre-pente et

de la

déclivité du terrain. Mais les marsouins du 6e

colonial, aidés de leurs camarades du 1e,

l'enlevaient avec une admirable furia, ainsi que le retranchement des

Vandales.

Elle

avait été épargnée par

notre artillerie (54e), car

les obus

tombaient en arrière, par suite de son établissement à contre-pente et

de la

déclivité du terrain. Mais les marsouins du 6e

colonial, aidés de leurs camarades du 1e,

l'enlevaient avec une admirable furia, ainsi que le retranchement des

Vandales.

L'ennemi s'accroche alors à la cote 174 et à la ferme de Navarin.

Mais le 6e régiment colonial est rejoint par le 33e qui vient d'enlever la tranchée de Wagram.

En même, temps accourt le 53e qui, sous les ordres du lieutenant-colonel Richard, s'est emparé du bois Sabot et a franchi au pas de charge les premières lignes allemandes. L'assaut est d'abord donné à la tranchée des Gretchen, sur la route de Souain à Somme-Py.

Pourchassés par les baïonnettes, écrasés par une pluie de grenades, les Allemands ne tardent pas à s'enfuir. Malheureusement, les défenses accessoires qui flanquent la ferme de Navarin n'ont pas été entamées par nos artilleurs. La rage au cœur, les marsouins doivent arrêter leur avance et s'établir sur un terrain découvert, où des tranchées, hâtivement creusées, ne leur assurent qu'une illusoire protection.

Nous avons cependant fait de nombreux prisonniers et avancé nos lignes de plus de quatre kilomètres.

Dans le même secteur, le 2 régiment colonial s'empare, après un irrésistible assaut, du moulin de Souain.

Le feu de l'ennemi a fait de terribles vides dans

nos

rangs et la plupart des officiers jonchent de leurs corps le terrain

conquis.

Mais le régiment va quand même maintenir pendant quatre jours la

totalité de

ses gains. Tout près du moulin, le 52e

régiment

colonial a enlevé les retranchements qui défendent la route de Somme-Py

et le

bastion de Souain, pendant que le 1e régiment

progresse

vers la ligne des crêtes de la vallée de

Dans cette journée du 25, le 2 Corps colonial avait réalisé des gains importants; mais, malgré l'énergie et la persistance de ses efforts, il n'avait pu parvenir à déborder la butte de Souain par le nord.

A sa gauche opérait le 7e Corps d'Armée. Une division de celui-ci, la 37e, se rendit rapidement maîtresse des premières lignes qui s'étendaient entre Souain et Aubérive, sur la gauche du champ de bataille. En un élan fougueux, elle s'empara du bois Raquette et de l'Épine de Vedegrange. Sur cette dernière position, nous nous heurtons cependant à quelques îlots de résistance.

Les troupes du Corps passent une partie de la nuit sur le terrain conquis, puis reprennent, avant le lever du jour, leur progression; elles atteignent la cote 139, et arrivent avec prudence aux environs du mamelon 170.

Là, nos patrouilles sont reçues à coups de fusil. Nous stoppons, car l'obstacle est puissant; et, sur ce point, comme sur la plupart de ceux qui se trouvent situés au même degré de profondeur dans les organisations ennemies, les progrès espérés par notre Haut Commandement se trouvent brusquement enrayés.

t

Mais l'offensive complémentaire du 2e Corps de cavalerie (9e,16e, 22e, 29e dragons, 11e chasseurs à cheval), dut se borner à une stérile galopade, trop souvent meurtrière, que fit cesser l'annonce de notre arrêt devant les deuxièmes positions allemandes.

Le 11e régiment de

chasseurs à

cheval se distingua particulièrement dans sa charge en direction

des

hauteurs sud de

Seuls, les trois pelotons de tête peuvent arriver jusqu'aux défenses accessoires allemandes. Le sous-lieutenant Preiss s'élance dans la tranchée ennemie, un fusil à la main, en criant : « Qui m'aime me suive l » Une balle l'abat.

En tête de la colonne du centre, le lieutenant Legrand fait le coup de feu avec ses hommes presque tous démontés. Le capitaine Loewenbruck, blessé à l'épaule, mais resté en selle, voit que le colonel, le lieutenant-colonel et les deux chefs d'escadrons ont eu leurs chevaux tués. Il rallie ce qui reste du régiment et le ramène à l'abri vers Saint-Hilaire.

Jusqu'au 3 octobre, le 11e chasseurs continua néanmoins de progresser avec l'infanterie. Il fut cité à l'ordre de l'Armée à la suite de ces journées où il avait perdu le quart de ses hommes et la moitié de ses chevaux.

Tandis que le centre et la droite du 7e Corps d'Armée progressaient difficilement devant l'ouvrage hérissé de terribles défenses que les Allemands avaient appelé la tranchée Blücher, les 4e et 32e Corps se dirigeaient vers Aubérive, à l'extrémité ouest du champ de bataille.

La 7 division réussit à pénétrer dans la partie nord-ouest d'Aubérive. Le 32e Corps d'Armée, après être sorti victorieusement des premières lignes allemandes, dut livrer de rudes combats dans le bois des Abatis et sur la route d'Aubérive à Saint-Souplet. Il subit alors un bombardement par obus toxiques et lacrymogènes, dont nos soldats eurent d'autant plus à souffrir qu'ils n'avaient aucun masque efficace pour les protéger. C'est devant Aubérive que fut tué, héroïquement, le colonel Destival, du 101e régiment d'infanterie.

Récit du 329 ème RI ……cliquez icià (Perthes-les-Hurlus, Tahure) par Jacques MEYER (1915)

Bilan de la première journée d’offensive

Cette sanglante journée du 25 septembre s'acheva sous la pluie qui n'avait guère discontinué depuis le début de l'attaque. Sur la grande plaine champenoise une nuit très noire s'étendit, éclairée de temps à autre par les sillons lumineux des fusées. La fatigue de nos soldats se doublait d'une amère déception. Ils avaient espéré que cette offensive, si minutieusement préparée, les conduirait à une prompte et décisive victoire..

Hélas l après la griserie des premiers succès, il fallait se résigner à de nouveaux efforts, de nouveaux sacrifices.

Cependant,

tout s'était passé suivant les

instructions données par le Haut Commandement. Les objectifs situés dans

la

première ligne ennemie avaient, pour la plupart, été dépassés. Nos

batteries de

campagne avaient franchi boyaux et tranchées et avaient suivi et soutenu

efficacement notre avance victorieuse. Les réserves avaient bien rempli

leur

rôle. Mais la deuxième ligne allemande était demeurée inaccessible dans

tout

son ensemble. Notre État-Major n'en avait eu

qu'imparfaitement connaissance; la puissance de ses défenses ainsi que

l’habileté de son établissement avaient provoqué chez les troupes

d'assaut une

désolante surprise.

Cependant,

tout s'était passé suivant les

instructions données par le Haut Commandement. Les objectifs situés dans

la

première ligne ennemie avaient, pour la plupart, été dépassés. Nos

batteries de

campagne avaient franchi boyaux et tranchées et avaient suivi et soutenu

efficacement notre avance victorieuse. Les réserves avaient bien rempli

leur

rôle. Mais la deuxième ligne allemande était demeurée inaccessible dans

tout

son ensemble. Notre État-Major n'en avait eu

qu'imparfaitement connaissance; la puissance de ses défenses ainsi que

l’habileté de son établissement avaient provoqué chez les troupes

d'assaut une

désolante surprise.

Cette deuxième ligne, située sur le versant nord

de

Nos pièces lourdes avaient bien essayé de gêner ce travail, puis d'en détruire les effets. Malheureusement, elles étaient trop peu nombreuses et trop mal approvisionnées pour pouvoir obtenir un résultat sérieux.

Malgré tout, au moment de l'attaque, les

tranchées

n'étaient pas encore complètement terminées sur la croupe de l'Arbre 193

et à

l'ouvrage de

Néanmoins, dans la soirée du 25, nos troupes avaient gagné, sur tout le front de bataille, une appréciable profondeur de terrain.

Quatre avances étaient particulièrement à

signaler, en

raison de leur importance tactique une, assez légère, en direction de

Saint-Souplet ; deux, plus importantes, dans la région nord de Souain et

de

Perthes-les-Hurlus ; la quatrième dans la région de Maisons-de-Champagne

et de

La lutte allait se poursuivre les jours suivants et se prolonger, après une courte interruption, jusqu'au 7 octobre

Le 26, complétant et élargissant les succès de la veille, nos vagues d'assaut arrivèrent à border complètement la deuxième position allemande, depuis la route de Saint Souplet jusqu'à la butte de Tahure, c'est-à-dire sur un front de quatorze kilomètres.

Plus à l'est,

l'ennemi réussit à se maintenir dans ses retranchements entre Tahure et

la

butte du Mesnil. La progression de toute la 2e Armée se trouva de ce

fait

enrayée. Cependant les Allemands semblaient décontenancés par la

violence de

nos assauts. De très nombreux prisonniers, un important matériel

tombèrent

entre nos mains. On a dit qu'à cette heure difficile von

Einem avait donné un ordre de repli sur

Les 27 et 28 septembre, nous cherchâmes encore vainement à faire brèche dans la deuxième position allemande, bien que les effectifs eussent d'abord paru assez faibles sur toute la partie abordée par la 4e Armée. On se battit sans répit sur toute la largeur du front. Autour de la ferme de Navarin, coloniaux, tirailleurs marocains et chasseurs à pied s'élancèrent en de furieux assauts.

Le 28,du côté de Somme-Py, le 1e régiment colonial était parvenu un moment à entamer la deuxième position allemande avec l'aide des tirailleurs sénégalais. A l'Épine de Vedegrange, quelques braves du 16e régiment d'infanterie pénétrèrent également dans la position et commencèrent à l'explorer. Payant d'audace, le sergent Le Lorrec et le caporal Launay forcèrent même à se rendre les Allemands qu'ils rencontrèrent, et ramenèrent ainsi trente prisonniers.

Mais partout nos soldats se heurtaient à des organisations défensives dont la valeur n'avait pu être exactement appréciée, à des fils de fer intacts, à des tranchées à contre-pente. N'existait-il pas un endroit plus vulnérable, un défaut de l'armure dans cet impénétrable système de fortifications ?

Un moment, le général de Castelnau pensa l'avoir trouvé et il ordonna de chercher la rupture entre la butte de Tahure et la route de Saint-Souplet par une action d'ensemble bien préparée et méthodiquement menée.

Mais le mauvais temps, l'impossibilité de régler le tir de l'artillerie, une liaison insuffisante entre l'infanterie et l'artillerie, l'arrivée de renforts ennemies ajoutaient encore aux difficultés qui s'accumulaient devant nous depuis quatre jours

.

Cependant, au cours de la journée du 29, on vit briller une dernière lueur d'espoir. Le 28 au soir, nous avions pris pied dans un élément de la deuxième position que nos soldats désignaient sous un terme d'argot à la crudité rabelaisienne : ils l'appelaient la tranchée des Tantes. Celle-ci fut même légèrement dépassée. On signala aussitôt cette progression à l'état-major du 7e Corps qui pensa que l'élargissement de cette brèche pouvait conduire à la percée.

Durant la nuit, toutes les unités disponibles furent acheminées vers cette partie du front

Le lendemain, plus de neuf régiments franchirent la tranchée des Tantes. Malheureusement, ils avaient été amenés des points les plus divers et plusieurs même venaient de débarquer. Ils ne connaissaient pas le terrain, ce qui rendit très pénible leur marche vers le lieu de concentration et occasionna les retards les plus préjudiciables.

Arrivé le premier et lancé en pleine nuit, sous une pluie battante, le 42e régiment d'infanterie ne put concerter son action avec celle des groupes de cavaliers à pied et de coloniaux qui opéraient à sa droite, ni avec celle des chasseurs à pied qui s'efforçaient d'avancer à sa gauche.

A l'aube, il était cerné par les Allemands qui

contre

attaquaient sur nos deux flancs.

Les autres brigades n'arrivaient à proximité que dans la journée du 29. Une attaque de nuit fut alors préparée.

Mais l'ennemi s'était solidement installé en arrière de la brèche, et faisait converger sur l'étroit goulet des feux incessants d'artillerie et de mitrailleuses. A une heure du matin, quelques éléments essayaient encore d'attaquer, mais vainement. Le général de Castelnau décida de renoncer à cette tentative demeurée trop longtemps stérile. La deuxième position allemande restait intacte.

Afin de l'enlever, il devenait désormais nécessaire de reprendre une préparation d'artillerie sur l'ensemble du front.

Le nouvel assaut devait être ensuite tenté avec des troupes fraîches.

Ces raisons nous obligeaient à marquer un temps d'arrêt pour les préparatifs d'une nouvelle offensive d'ensemble. Aussi le général Joffre se décida-t-il à suspendre cette action.

Mais, afin de consacrer les résultats obtenus, il

adressa,

le 3 octobre, aux troupes qui venaient de soutenir avec tant de

vaillance

l'âpre lutte, un ordre du jour qui se terminait par ces mots : « Aucun

des

sacrifices consentis n'a été vain. Tous ont su concourir à la tâche

commune. Le

présent est un sûr garant de l'avenir. Le Commandant en chef est fier de

commander aux plus belles troupes que

La nouvelle attaque se déclencha le 6 octobre,

par

un temps brumeux qui gêna beaucoup le tir de notre artillerie. Dix

divisions

fraîches avaient été acheminées vers

A

Le seul résultat important de cette reprise de la bataille fut l'enlèvement du village et de la butte de Tahure, emportés d'assaut par un régiment normand. L'ennemi tenta, pour les réoccuper, une série de contre-attaques qui échouèrent.

Le 6 octobre tout le 297e RI est engagé à l' Epine de Védégrange et disparaît presque en entier dans la fournaise.

Sur d'autres points, malgré l'absence de gains appréciables, nos troupes se signalèrent par de glorieux exploits. Au nord de la ferme de Navarin, des régiments de l'Est et d'Afrique se lancèrent impétueusement à l'assaut, firent de nombreux prisonniers au Xe Corps d'armée allemand arrivé récemment de Russie, poussèrent de l'avant, puis, s'organisèrent dans les tranchées conquises.

Des régiments, composés de Bretons et de

Vendéens, s'emparèrent

du bois de

Mais cette seconde partie de l'offensive ne se prolongea pas, et se limita à une seule journée. Les approvisionnements en munitions s'épuisaient. Des remaniements importants s'imposaient dans la composition des Armées. Le général Joffre décida d'arrêter les opérations.

Nous devons mentionner l'offensive exécutée par

On reprit l'assaut dans l'après-midi, mais le débouché des tranchées se trouva aussitôt barré par des tirs très intenses. Ainsi se termina le combat, qui, d'après les ordres du Haut Commandement, ne devait guère dépasser le rôle d'une démonstration.

Bien

qu'elle n'eût pas

donné les résultats qu'on en attendait, cette bataille de Champagne ne

resta

pas sans fruits.

Les

forces germaniques,

surprises par la violence de nos assauts, se virent contraintes de nous

abandonner sur un front de vingt-cinq kilomètres, une moyenne de quatre

kilomètres de terrain en profondeur, qui constituaient une zone de

défenses

formidables et réputées imprenables. L'ennemi laissait entre nos mains

26000

prisonniers dont 350 officiers, 150 canons, un abondant matériel de

siège et de

combat. Sur les 200.000 Allemands engagés au cours de l'action, 140.000

avaient

été tués, blessés ou prisonniers

Sans doute, éprouvions-nous une cruelle déception.

Si, dans l'après-midi du 25 septembre, les 27e,

28e et

22e-divisions étaient parvenues à quelques centaines de mètres des

tranchées de

l'Arbre 193 et de

La bataille de Champagne n'en démontrait pas moins la difficulté, sinon l'impossibilité d'emporter d'un même élan les positions successives de l'ennemi. Telle quelle, elle infligeait à celui-ci une forte diminution matérielle et morale, elle affirmait avec éclat la valeur de nos troupes et faisait croître dans les coeurs français cette force qui les a soutenus jusqu'à la fin de la guerre: l'espoir.

Suite des opérations

: L’offensive

en Artois (sept)

Page

précédente

Page d’accueil