|

BOULBON

|

|

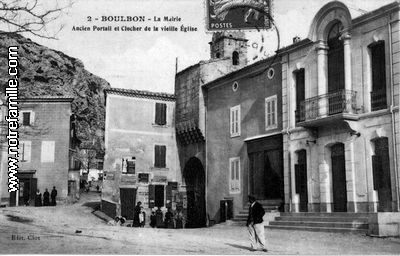

Au départ de la place Victor Barberin (place de la Mairie), vous êtes à l'extérieur du Boulbon médiéval. Le tracé de la ligne de remparts, appelée "muraille de la ville", suivait celui des maisons (côté gauche, en descendant), de l'actuelle rue de l'Eglise. Vous allez entrer dans le village par la porte Loriol, une des deux portes fortifiées qui en commandaient l'accès, avec la porte Saint-Jaume, détruite en 1810. Cette porte Loriol est déjà construite en 1253. Sur sa gauche, vous voyez une maison que l'on appelle encore de nos jours "La Gardette", et qui, comme son nom l'indique, était la maison des gardes, chargés de contrôler les entrées et les sorties, et ce, plus particulièrement, en période d'épidémie. Au XVIIème siècle, la porte Loriol a été restaurée et un cadran solaire a été installé. Passé la Porte Loriol, vous êtes dans la Grand'rue, la plus longue et la plus importante jusqu'à l'époque moderne. Au passage, (sur la droite au n°2), une petite statue de saint Joseph retient l'attention par sa finesse, la qualité de son exécution. Sur la même façade, des restes de fenêtres à meneau Renaissance sont encore visibles. A l'angle de la Grand'rue et de la rue du Four Banal, se trouvait le four du même nom : propriété des seigneurs du lieu où les habitants devaient faire cuire leur pain, moyennant une redevance. De l'autre côté de la rue était située la Maison Basse du seigneur (par opposition au château qui était la Maison Haute). Cette Maison Basse comprenait entre autre l'auditorium, c'est-à-dire le Palais de Justice. Un moulin à huile se trouvait là, de même qu'un jardin, remplacé au début du XXème siècle par la rue Neuve qui rejoint la rue de l'Eglise. A quelques pas de là, toujours en descendant la Grand'rue, on remarque sur la droite une belle porte d'entrée, surmontée d'un fronton avec une tête de lion sculptée. Maison du XIV ème siécle située dans la Grand'Rue, la façade est ornée d'un cadran solaire. L'accés au fort par la porte hémicyclique de la rue du Fort. Quelques mètres encore et vous découvrez sur votre gauche la statue de saint Christophe, datant du XIVème siècle, époque où le culte des saints est très marqué. Fidèle à sa légende, saint Christophe est représenté les pieds dans l'eau, portant le Christ sur ses épaules, afin de lui faire traverses le fleuve. La représentation du saint au tronc très allongé, disproportionné par rapport aux membres inférieurs, concrétise l'image du colosse qui lui est traditionnellement attribuée.

On pensait à l'époque que voir la statue de saint Christophe protégeait de la mort subite dans la journée. La position privilégiée de la statue est frappante : le long de la rue la plus fréquentée du village et face à la porte Saint-Jaume (au bout de la rue Saint-Christophe). Il n'est pas impossible que la statue de saint Christophe ait été une sorte d'étape dans la tradition des mercures et des hermès antiques. D'autant plus que non loin de là, dans la rue Saint-Christophe, était situé l'hôpital où étaient hébergés entre autre les pèlerins se rendant à Saint-Jacques de Compostelle. De l'autre côté de cette rue, le quartier porte le nom très évocateur de Pissentour. En revenant un peu sur vos pas, vous reprenez la Grand'rue qui s'ouvre sur la rue du Puits Neuf, et vous empruntez la rue du Portalet, par la petite porte ouverte dans le rempart au XVIIème siècle. Vous débouchez sur la rue du Barri (signifiant rempart en provençal). En longeant ce rempart qui borde la rue du Château, vous arrivez au pied de la forteresse (côté est), sur l'un des sites les plus impressionnants du village, si ce n'est de la Provence. La position stratégique de ce château féodal, au dessus de la vallée du Rhône, en a longtemps fait une sentinelle du comté de Provence face au royaume de France. La partie la plus ancienne est sans doute le donjon, tour rectangulaire qui peut remonter au XIème siècle. Il est formé de quatre pièces superposées dont deux sont encastrées dans le rocher, alors que les deux autres dominent le site. La courtine entourant le donjon et épousant parfaitement le rocher date vraisemblablement du XIIIème siècle, alors que les mâchicoulis, dont il ne reste plus que les consoles, semblent plus tardifs (XIVème siècle). Au sud de cet ensemble donjon-courtine, sont les jardins en terrasse construits au XVIIème siècle. C'est à cette époque également qu'est aménagé le seul chemin qui permet alors d'accéder en carrosse au portail situé du coté nord. L'entrée primitive était à l'est, les pans de mur que vous voyez sont sans doute ce qu'il reste d'une tour de défense. A la fin du XIVème siècle a été construit le logis des seigneurs : vastes bâtiments de deux étages sous grenier, aujourd'hui en ruine, ainsi que la grande terrasse du côté ouest, que vous verrez mieux tout à l'heure, en allant à la chapelle Saint-Marcellin. Ce château, au cours des siècles, a appartenu à différents propriétaires, dont certains ont laissé, en bien ou en mal, leur nom dans l'Histoire, comme Raymond de Turenne ou le Roi René. En 1608, la seigneurie de Boulbon est érigée en comté. A la fin du XVIIème siècle, elle appartient à la famille de Raousset qui la gardera jusqu'au XIXème siècle. Le dernier comte de Boulbon, Gaston de Raousset, meurt à Boulbon sans descendance directe, en 1956. Le château appartient à l'heure actuelle à la famille Bonaparte-Wyse. Vous quittez maintenant ce lieu grandiose et vous vous dirigez à nouveau vers le sud, mais sans reprendre la rue du château. Vous montez par le chemin situé sur votre droite, pour rejoindre l'andrône des remparts (elle désigne la ruelle qui longe le rempart). Vous vous trouvez maintenant à l'intérieur de la deuxième ligne de remparts, "la muraille du fort" : une partie encore visible de cette fortification, ainsi qu'une de ses tours de défense, sont là pour vous le confirmer. Vous suivez donc l'andrône des remparts jusqu'à la deuxième tour qui défendait le quartier, puis vous empruntez le chemin de droite (la rue du Fort). Beaucoup de maisons tombées en ruine dans cette partie haute du village ont été restaurées ou sont en cours de restauration, dans le souci d'une mise en valeur de qualité. En descendant ce petit chemin, vous voyez sur la droite le puits qui alimentait le quartier, avant d'arriver à la porte fortifiée qui commandait l'accès au quartier du fort. Cette porte consiste en fait en une tour hémicylindrique, à l'origine dotée de trois étages planchéiés, et dite ouverte à la gorge, c'est-à-dire ne présentant qu'une façade pour que l'ennemi s'en étant éventuellement emparée, ne puisse s'y retrancher. Vous débouchez maintenant sur la petite place où est édifiée l'église Sainte-Anne, construite en 1628, sur l'emplacement d'une chapelle romane. Elle a été la deuxième église paroissiale du village, dans le temps, après Saint-Marcellin et avant Saint-Joseph, puisqu'elle a été désaffectée en 1875. Son portail est finement décoré de grappes de fruits et de têtes d'anges. La nef comprend trois travées d'inégale longueur, sur lesquelles s'ouvrent trois chapelles et se termine sur une abside rectangulaire. La voûte est en croisées d'ogives ; sur la clé de voûte on reconnaît les armes de Boulbon : "le lion rampant". Cette église a fait l'objet, en 1982, de gros travaux de réfection, au cours desquels la toiture détruite jusque là, a été rétablie et les murs rejointés.

C'est au cours de ces travaux qu'un important lot de vaisselle (visible en mairie), a été découvert dans un réduit voûté adjacent au choeur. Ces céramiques sont intéressantes de par leur nombre, plus de 200 pièces, ainsi que par leur diversité. Elles datent toutes du début du XVIIème siècle. On ne connaît pas à ce jour la raison de leur accumulation. Le clocher qui menaçait de tomber en ruine a été restauré en 1999. L'église Saint-Joseph La chapelle Saint-Marcellin, petit bijou roman, vous attend un peu plus loin. Vous suivez la rue de l'Hôtel de Ville, puis de la Clastre, en ne manquant pas de vous retourner pour apprécier le point de vue sur le côté ouest du château, où se détache aussi le clocher de l'église Sainte-Anne, d'une forme assez insolite dans notre région. Prenez maintenant à droite, le chemin de la Montagne, puis la montée du cimetière. Vous découvrez alors, à peine cachée par les pins centenaires, la chapelle Saint-Marcellin, une des plus intéressantes chapelles romanes de Provence. Elle a été, jusqu'en 1628, l'église paroissiale du village. De pur style roman, hormis les chapelles élevées postérieurement, elle est datée du XIème siècle, avec des transformations au siècle suivant. L'accès se fait par un portail en plein cintre dont l'archivolte comprend trois voussures : la voussure supérieure est ornée d'arcs limités par un bandeau à dents d'engrenage avec, à la clef, un défaut de l'un de ces arcs ; la voussure médiane, en forme de tore, reposait sur des colonnettes qui ont aujourd'hui disparues, par l'intermédiaire d'impostes taillées en damier et rosaces à gauche, alors qu'à droite, elles sont simplement moulurées. Sur le contrefort du côté droit, vous remarquerez la présence d'une pierre gravée très abîmée, où se lit un reste d'inscription, la dernière ligne en fait : DNI MILLE CLXXV (1175), qui correspond à la date d'une consécration ou d'une restauration. En effet, la façade ouest en particulier, montre clairement que deux campagnes de construction se sont succédées : la partie la plus ancienne est exécutée en pierres tout venant, alors que la seconde est appareillée. L'axe de symétrie de l'ancienne façade est déporté sur la gauche ; pour preuve, la fenêtre géminée décentrée. Cette fenêtre possède deux arcs nettement outrepassés, percés dans une dalle en réemploi gravée de motifs très archaïsants : à gauche, le chrisme, au centre, la main bénissante à droite, l'agneau crucifère. Toujours sur cette façade, mais cette fois dans le nouvel axe de symétrie, trois ouvertures ont été aménagées : un oculus au centre, avec de part et d'autre une petite fenêtre en forme de meurtrière. La chapelle a conservé sa toiture de lauses. On pénètre dans la nef par un escalier, les deux premières travées étant en contrebas. La troisième travée est surélevée et forme une sorte de transept avec ses deux chapelles latérales. La voûte est en berceau, légèrement brisé. La chapelle s'ouvrant face à l'entrée, dédiée à Sainte-Anne, a été élevée au début du XVIème siècle. La seconde chapelle au nord, consacrée à saint Georges, comme en témoigne la statue équestre, très abîmée, du saint qui orne son angle sud-est, possède un très bel enfeu érigé à la fin du XIVème siècle. Il s'agit du tombeau d'Archimbaud, seigneur de Boulbon, dans les années 1350-1360. Le gisant est revêtu de son armure. Au-dessus, on voit une rangée de personnages sous arcade qui sont peut-être les parents du défunt. Au-dessous, toujours sous arcade, une rangée de pleurants. Au-dessus de l'enfeu, deux écus représentent "un léopard lionné, bordure engrenelée", blason des premiers seigneurs de Boulbon. De part et d'autre du gisant, deux statues immortalisent Archimbaud et sa femme Catherine. La chapelle sud, faisant face à celle consacrée à saint Georges, est dédiée à sainte Catherine, patronne de l'épouse du seigneur. Son ouverture trilobée laisse à penser que sa construction est postérieure au XIIème siècle. On remarque que l'arc-doubleau du mur triomphal est soutenu par deux impostes taillées en forme de tête de taureau. L'abside, voûtée en cul-de-four est ornée d'une corniche savamment travaillée de rosaces stylisées, de motifs géométriques et d'entrelacs. Sur le mur, on devine encore les traces de fresques. Derrière le maître-autel, se trouvait un primitif du XVème siècle, le retable de Boulbon aujourd'hui exposé au musée du Louvre. Sur le maître-autel est placée une statue en bois de saint Marcellin, trop restaurée au XIXème siècle. Cette chapelle Saint-Marcellin n'est pas seulement intéressante et attachante par son architecture, mais aussi par la curieuse coutume de la procession des bouteilles dont elle est le théâtre chaque 1er juin (voir la page "Boulbon et ses traditions"). Le Moulin Bonnet, à Boulbon Ce moulin à vent appelé

"moulin Bonnet", à Boulbon (Bouches-du-Rhône)

a été construit au XVIIIeme siècle. La date

admise de sa construction est 1776, pourtant, lors de la

restauration, la meule tournante a été déplacée

et une date gravée a alors été visible : 1748

(meule de réemploi?).

La chapelle Saint-Julien se trouve sur la droite de la route qui conduit à l'abbaye de Saint-Michel de Frigolet (à 3 km environ de Boulbon). Elle possède une nef à deux travées, voûtée en arc brisé sur doubleaux s'achevant sur une abside semi-circulaire à l'intérieur et pentagonale à l'extérieur. L'arc triomphal est soutenu par deux consoles, représentant l'avant-train d'un lion d'un côté, et celui d'un taureau de l'autre.

Boulbon possède d'autres chapelles romanes, hormis Saint-Marcellin et Saint-Julien, qui sont plus ou moins bien parvenues jusqu'à nous : la chapelle Saint-Andiol, la chapelle Notre-Dame-de-la-Valette et la chapelle Saint-Christoph La croix de Saint-Julien, à la limite du territoire de Boulbon et de celui de Barbentane, dans la Montagnette, date du XIVème siècle. On y retrouve sculptées les armes des premiers seigneurs de Boulbon.

Pour finir, la stèle Sainte-Marthe, du XVème siècle, non loin du Rhône, au lieu-dit La Roque d'Acier, en direction de Barbentane, est dédiée à la patronne de Tarascon. Elle a été érigée afin de délimiter le territoire exempté d'impôt autour de Tarascon. Les seigneurs du lieu, en échange, devaient s'engager à participer à l'entretien de la collégiale Sainte-Marthe de Tarascon. Table d'orientation réalisée en 2002 par les enfants de l'école primaire des Saules de Boulbon

|

|

|